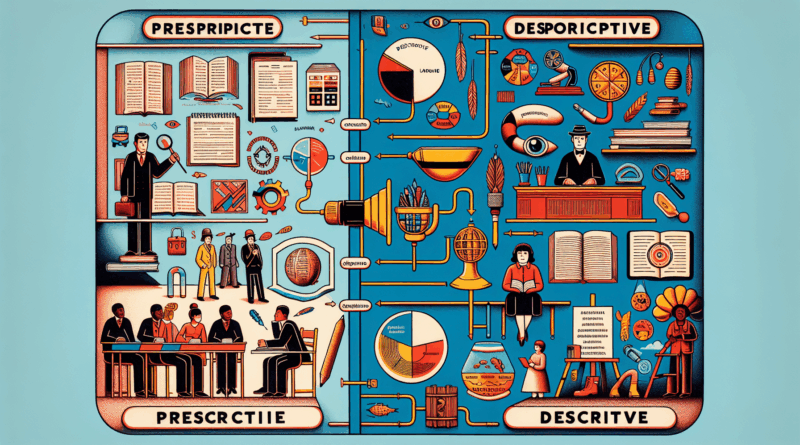

Linguistica prescrittiva vs linguistica descrittiva

Al centro del pensiero linguistico, dell’educazione e dell’identità culturale si trova una distinzione fondamentale: l’approccio prescrittivo e quello descrittivo alla lingua.

- Approccio prescrittivo: come la lingua dovrebbe essere usata

- Approccio descrittivo: come la lingua viene usata

Questi due approcci sono spesso rappresentati come opposti — tradizionalisti della grammatica contro osservatori empirici — ma entrambi svolgono ruoli essenziali.

La linguistica prescrittiva stabilisce le regole.

È normativa, strutturata e spesso conservatrice, plasmata da grammatici, manuali di stile e istituzioni che aspirano a chiarezza e uniformità.

Questo modello prevale in contesti formali come il diritto, l’università e la diplomazia, dove la precisione è imprescindibile.

La linguistica descrittiva, al contrario, analizza come le persone parlano e scrivono realmente.

Non impone regole: osserva.

I linguisti descrittivisti documentano la lingua in movimento — dialetti, gerghi, usi informali e tendenze emergenti — riconoscendo che il linguaggio riflette la cultura e si trasforma con essa.

Entrambi gli approcci offrono contributi indispensabili:

- Il prescrittivismo favorisce chiarezza e comprensione reciproca.

- Il descrittivismo garantisce che l’istruzione, le politiche linguistiche e la comunicazione restino ancorate all’uso reale e alla diversità sociale.

In ambito scolastico, una didattica equilibrata insegna la grammatica standard rispettando al contempo le variazioni linguistiche.

In letteratura, le norme prescrittive possono definire lo stile editoriale, mentre la sensibilità descrittiva salvaguarda autenticità e voce narrativa.

Ma questa distinzione va ben oltre il dibattito accademico.

Le norme prescrittive spesso rispecchiano gerarchie sociali: chi stabilisce le “regole” tende a determinare l’accesso allo status, alle opportunità e al potere.

Spesso esse implicano giudizi su ciò che è considerato socialmente o politicamente “corretto” nell’uso del linguaggio.

I descrittivisti sostengono che riconoscere la diversità linguistica possa contribuire a contrastare esclusione, pregiudizi e bias culturali.

Correggere il linguaggio di qualcuno senza conoscerne il retroterra può tradursi in un atto di marginalizzazione.

Tuttavia, abbandonare del tutto le norme può compromettere l’efficacia della comunicazione — soprattutto in contesti interculturali o professionali.

In definitiva, la lingua è al tempo stesso struttura ed espressione: uno strumento d’ordine e uno specchio di chi la parla.

La sfida è conservarne la funzione senza tradirne l’anima.